本文使用2015-2021年中國滬深A股制造業上市公司的面板數據,全面考察“雙碳”目標下異質性環境規制對中國制造企業綠色化轉型影響效果的差異,并從企業內部角度揭示管理者綠色認知在此過程中發揮的中介作用。研究發現,環境行政監管、環境經濟調控和環境軟約束三種環境規制工具均能顯著促進制造企業綠色化轉型,其中,環境經濟調控對制造企業綠色化轉型的促進效果最佳,環境軟約束次之,環境行政監管再次之。機制分析顯示,管理者綠色認知在環境行政監管、環境經濟調控和環境軟約束與制造企業綠色化轉型之間均發揮部分中介效應,其中,環境行政監管最能提升管理者綠色認知水平,其次是環境經濟調控,最后是環境軟約束。進一步分析表明,當企業所在地區政策不確定性強或位于東部地區,以及企業為國有企業時,環境規制對企業綠色化轉型的正向促進作用更加顯著。本文的研究為中國政府全面推進“雙碳”目標實現企業綠色化轉型而制定異質性環境政策提供理論支撐,也為相機實施靈活的政策提供依據。

一、研究背景

為實現“雙碳”目標,中國政府制定了一系列政策全面推動傳統制造業綠色化轉型升級。盡管如此,在市場競爭日益激烈、資源約束不斷趨緊的現實情境下,中國制造企業普遍陷入綠色化轉型內生動力不足的困境,制約了綠色化轉型效果的提升。基于此,本文提出如下研究問題:

(1)不同環境規制工具對中國制造企業綠色化轉型的效果是否存在差異?

(2)中國制造企業在面臨不同環境規制工具時,其內部的響應機理如何?

(3)在中國復雜特殊的行政體制下,如何差異化運用環境規制工具使其發揮效用最大化?

對上述問題的討論對推動中國制造企業綠色化轉型,如期實現“雙碳”目標具有重要意義。

二、文獻綜述

與本文研究主題相關的文獻主要可分為兩支:第一支是環境規制的相關內容,包括環境規制工具的劃分及其微觀效應。有的學者研究得出:環境規制能夠“倒逼”高污染企業重視綠色創新,提升綠色技術創新意愿,從而顯著降低企業排放水平和經營成本,對企業競爭力、財務績效和綠色全要素生產率均能起到正向促進作用(Yu等,2019;徐楓等,2022; 李雪松等,2023)。而有的學者研究得出相反結論,認為環境規制下制造企業存在“擠出”效應,即環境規制會增加企業生產經營成本,不僅無法激發企業綠色創新積極性,還會削弱企業的生產能力(黃慶華等,2018;Yuan 和Xiang,2018;Wu 和Hu,2020;Xia等,2022)。不過,也有學者得出,環境規制對制造企業的影響并非簡單線性的,呈現正“U”型、倒“U”型或不確定性三種關系(邱士雷等,2018;劉偉江等,2022;王永貴和李霞,2023;馬艷艷)。

第二支是制造業綠色化轉型的相關內容,包括制造業綠色化轉型的測度及其驅動因素。制造業綠色化轉型是指以節約能源為導向、以技術創新為核心,在生產過程中通過能源集約化利用和非期望產出污染物排放減少,最終實現經濟效益與生態效益雙贏的現代制造模式(Graedel等,1995;中國社會科學院工業經濟研究所課題組和李平,2011)。隨著全球氣候惡化問題日益嚴峻,制造業綠色化轉型逐漸引起學術界的廣泛關注,大多集中在對制造業綠色化轉型的測度和驅動因素兩方面展開研究(彭星和李斌,2015;孔偉杰,2012)。

綜上所述,已有文獻側重于考察異質性環境規制對企業綠色技術創新或綠色全要素生產率的影響,缺少從制造企業綠色化轉型水平角度對環境規制微觀效果進行全面的實證分析,且缺乏不同環境規制工具相互之間作用效果的差異對比,進而忽視了對不同類別環境規制工具使用場景的差異化研究。同時,關于學術界對環境規制與制造業綠色轉型的關系的研究,已有文獻大多基于單一指標從宏觀層面對兩者關系展開討論,缺乏基于綜合指標體系對比不同環境規制工具對制造企業綠色化轉型整體水平的差異化影響效果,也忽視了微觀企業內部對環境規制自下而上的反應過程及應對策略。

三、理論分析與假設

根據以上我們認為,異質性環境規制與制造企業綠色化轉型之間存在密不可分的關系,并且企業內部管理者對綠色發展的認知水平是影響制造企業應對環境規制和開展綠色化轉型策略的重要因素。因此,我們進一步對異質性環境規制、制造業綠色化轉型和管理者綠色認知三者之間的關系進行理論分析,并提出本文的研究假設。

在事前控制階段,政府通過制定一系列環境規劃、環境績效評價等生態環境保護制度,敦促企業將環境效益作為一大核心要素納入自身發展戰略的制定和實施中,以提升企業綠色化轉型績效。在事中控制階段,政府通過設定排污許可證和排污禁令、控制污染物排放總量等方式限制企業的資源利用和污染物排放,企業為滿足合法性要求,只能選擇對生產技術進行優化升級,以提升企業綠色化轉型水平。在事后控制階段,政府主要通過執行環保法規對排污超標的企業行使處罰權,企業為避免環境處罰造成的經濟損失和負面形象,會積極響應政府相關政策,激發其實施綠色化轉型戰略的主觀能動。因此,提出以下假設:

假設1a:環境行政監管正向促進制造企業綠色化轉型。

從企業內部角度來看,環境經濟調控能夠有效緩解企業在實施綠色技術創新過程中面臨的融資約束問題和不確定性風險,并運用市場交易的方式將環境效益與經濟效益緊密連接,激發企業由被動滿足合法性要求轉向主動推進綠色化轉型,提高企業綠色化轉型積極性。從市場環境角度來看,環境經濟調控通過加大政府對環境基礎設施和污染治理的投入水平,向社會各界釋放環境治理的積極信號,引導相關投資者加大對企業綠色發展的重視程度,從而為企業綠色化轉型營造良好的社會環境。因此,提出以下假設:

假設1b:環境經濟調控正向促進制造企業綠色化轉型。

企業在參與環境軟約束過程中能夠充分展示自身環境意識和環保責任,樹立綠色環保形象,進而幫助企業提升綠色化轉型水平。一方面,在環境監管水平不斷提高和信息不對稱的條件下,企業會選擇積極實施綠色化轉型行為來應對利益相關者的壓力,積極響應政府和公眾的要求。另一方面,當企業主動實施清潔生產時,將向社會各界釋放企業符合綠色低碳循環發展要求的積極信號,從而增強企業的合法性。因此,提出以下假設:

假設1c:環境軟約束正向促進制造企業綠色化轉型。

從綠色風險認知角度來看,環境規制會增加企業面臨的經營風險、競爭風險和生態破壞風險,能夠提升高管對綠色風險的認知水平;從綠色收益認知角度來看,環境規制可以緩解企業融資約束,增加企業潛在綠色收入,能夠提升高管對綠色收益的認知水平。因此,提出以下假設:

假設2a:環境行政監管正向促進管理者綠色認知。

假設2b:環境經濟調控正向促進管理者綠色認知。

假設2c:環境軟約束正向促進管理者綠色認知。

具備較強綠色收益認知的管理者出于識別機遇動機,更加關注企業在綠色化轉型過程中的潛在機遇和經濟回報,會通過加大環保投資和綠色環保投入等方式打造差異化綠色競爭優勢,利用綠色技術創新降低企業生產經營成本,并通過綠色宣傳和環保培訓等方式積極向外界傳遞綠色信號,以樹立環境友好的企業形象。因此,提出以下假設:

假設 3:管理者綠色認知正向促進制造企業綠色化轉型。

面對環境行政監管時,綠色風險認知會驅使高管制定生產技術升級、采購清潔能源等綠色創新戰略來規避企業可能面臨的違法風險和政治風險,綠色收益認知會驅使高管實施綠色技術創新以維護良好的政企關系。面對環境經濟調控時,綠色風險認知會促使管理者加大綠色研發投入、增加環保投資以獲取政府環境補貼和稅收優惠,從而降低企業面臨的融資約束風險,綠色收益認知會促使高管積極開發綠色產品或打造綠色品牌,從而獲得市場競爭優勢。面對環境軟約束時,綠色風險認知和綠色收益認知會激勵高管主動披露社會責任報告、通過環境管理體系認證以樹立的企業形象,贏得環境友好聲譽。

因此,提出以下假設:

假設4a:管理者綠色認知在環境行政監管和制造企業綠色化轉型之間發揮正向中介作用。

假設4b:管理者綠色認知在環境經濟調控和制造企業綠色化轉型之間發揮正向中介作用。

假設4c:管理者綠色認知在環境軟約束和制造企業綠色化轉型之間發揮正向中介作用。

四、研究設計

(一)樣本

本文選取中國2015-2021年滬深A股制造業上市公司為研究樣本,剔除2015年及以后上市的企業、ST和PT企業以及研究數據嚴重缺乏的企業,最終獲得來自802家企業的5754個觀察點的均衡面板數據。

(二)變量設計

1、被解釋變量:制造企業綠色化轉型程度(lnSCORE)

2、解釋變量:異質性環境規制(ER)

3、中介變量:管理者綠色認知(EGP)

(4)控制變量:選取企業規模(SIZE)、流動比率(LR)、營業利潤(OP)、營業收入增長率(SALE)、應收賬款周轉率(AR)、兩職合一(DUAL)、企業年齡(AGE)、是否為四大審計(BIG4)作為控制變量。

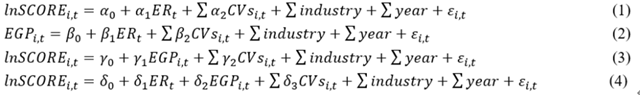

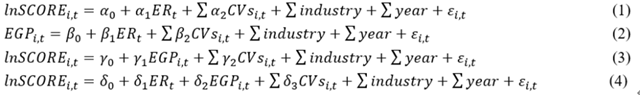

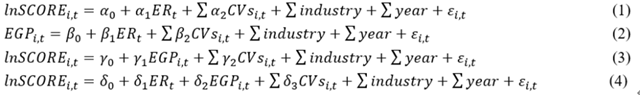

(三)模型

五、實證分析

(一)相關性及多重共線性檢驗

主要變量的相關關系能夠初步驗證本文研究假設,且相關變量的VIF值均小于10,表明變量間不存在嚴重的多重共線性問題。

(二)基準回歸

1、基準回歸結果表示,在控制了行業和年份固定效應后,環境行政監管與制造企業綠色化轉型之間的回歸系數在1%的水平上顯著為負,即環境行政監管力度每加強1%,制造企業綠色化轉型水平能夠相應提升0.28%,假設1a得到驗證。

2、基準回歸結果表示,環境經濟調控與制造企業綠色化轉型的回歸系數5%的水平上顯著為正,即環境經濟調控力度每加強1%,制造企業綠色化轉型水平能夠相應提升38.68%,假設1b得到驗證。

3、基準回歸結果表示,環境軟約束與制造企業綠色化轉型的回歸系數在1%水平上顯著為正,即環境軟約束力度每加強1%,制造企業綠色化轉型水平能夠相應提升26.51%,假設1c得到驗證。

(三)穩健性檢驗

1、替換被解釋變量,將被解釋變量衡量方式替換為制造企業綠色化轉型得分與滿分的比值。

2、控制遺漏變量,將資產負債率(LEV)、資產報酬率(ROA)、前十大股東持股比例(TOP10)、托賓Q值(TobinQ)加入實證模型中

3、改變樣本量。

六、進一步分析

(一)機制檢驗

1、環境行政監管、環境經濟調控和環境軟約束三種環境規制手段均能夠有效提高管理者綠色認知水平,假設2a、假設2b、假設2c均得到驗證。

2、管理者綠色認知能夠有效促進制造企業綠色化轉型,假設3得到驗證。

3、管理者綠色認知在環境行政監管與制造企業綠色化轉型之間發揮部分中介效應,假設4a得到驗證;管理者綠色認知在環境經濟調控與制造企業綠色化轉型之間發揮部分中介效應,假設4b得到驗證;管理者綠色認知在環境軟約束與制造企業綠色化轉型之間發揮部分中介效應,假設4c得到驗證。

(二)異質性分析

1、基于政策不確定性的差異分析

政策不確定性能夠在環境行政監管、環境經濟調控與制造企業綠色化轉型之間發揮正向調節作用。

2、基于產權性質的差異分析

環境規制整體上能夠在對國有制造企業綠色化轉型發揮更為明顯的效果。

3、基于分布地區的差異分析

環境行政監管和環境經濟調控對制造企業綠色化轉型的促進作用僅在東部地區有效,在中部和西部地區的效果均不明顯。

七、結論及建議

(一)結論

研究結論主要包括:(1)環境行政監管、環境經濟調控和環境軟約束三種環境規制工具均能夠促進制造企業綠色化轉型,環境經濟調控效果最佳,環境軟約束次之,環境行政監管再次之。(2)環境行政監管、環境經濟調控和環境軟約束與制造企業綠色化轉型之間均發揮部分中介效應。其中,環境行政監管對管理者綠色認知水平的提升效果最為顯著,其次是環境經濟調控,最后是環境軟約束。(3)環境行政監管和環境經濟調控對綠色化轉型的促進作用在環境政策不確定性高、國有和東部地區的企業當中更為明顯,而所有參與環境軟約束的企業都能夠表現出積極的綠色發展意愿。

(二)政策建議

本文在已有研究提供的政策建議基礎上,對中國政府相關部門制定差異化環境規制工具以加快推進“雙碳”目標落實提出如下建議:(1)完善制造企業碳排放水平監測體系。(2)健全排污權、碳排放權市場交易制度。政府將交易主體綠色認知水平作為交易市場準入門檻的評價標準;同時,加強政企聯動學習機制。(3)加強全民綠色低碳教育宣傳。(4)根據政策不確定性、企業產權性質和地區間環境治理條件的不同制定差異化環境政策。

原文發表于:Yongjun Tang,Yuqiu Qi , Fen Zhou and Lei Hua, "A study on the differential effects of heterogeneous environmental regulations on the green transformation of Chinese manufacturing enterprises under‘Double Carbon’target", Heliyon, 2023,9(9). 原標題:IIGF觀點 |“雙碳”目標下異質性環境規制對中國制造企業綠色化轉型影響效果差異研究

環保在線APP

環保在線APP

環保在線手機站

環保在線手機站

環保在線小程序

環保在線小程序

微信公眾號

微信公眾號